:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/77JPBXIMURDWVF5UYTHIYUO3CU.jpg)

1 / 3 El inicio de "La noche sin ventanas", por Raúl Tola - 3

2 / 3 El inicio de "La noche sin ventanas", por Raúl Tola - 2

3 / 3 El inicio de "La noche sin ventanas", por Raúl Tola - 1

No es luz lo que Madeleine entrevé al despertar. Es la oscuridad que adelgaza y que, en instantes —minutos o segundos, o quizá menos—, será sustituida por el resplandor de una nueva mañana de la primavera de 1945, que tanto ha tardado en llegar. Pronto el aullido de la bocina levantará a los internos y dará inicio a otra jornada en el Lager. Hombres y mujeres deberán abandonar las literas de tres pisos donde duermen emparejados, para sacudir sus uniformes de terliz, arreglar los colchones de paja y tender las sábanas, con una mezcla de apuro y precisión, en medio del desorden y el agobio. Serán inspeccionados por los Kapos comunes instalados en el penúltimo escalón del poder—, o por los sargentos o cabos de las Waffen-SS. Abandonarán sus barracas a paso ligero, medio vestidos, para ocuparse en las letrinas y los lavabos, y cinco minutos más tarde ya estarán alineados para desayunar sobre las mesas y banquetas del salón de día. Poco después, se formarán en la plaza semicircular del campo y pasarán revista.

Madeleine abre el atado con sus pertenencias y busca en su interior. Siempre duerme abrazada a aquel bulto que arma con su chaqueta a rayas para resguardar lo poco que tiene y, de paso, usarlo como almohada. Encuentra el trozo de vidrio al fondo, entre la cuchara, los zuecos de madera, los guantes para el invierno, la gorra y el plato. Lo compró unos meses atrás en el mercado negro del campo, a cambio de un diente de oro y, aunque está sucio y arañado, es su posesión más preciada. Gracias a él, puede mirarse la cara a estas horas, o de noche, cuando las puertas de la barraca se cierran y todo queda en silencio.

Lo que el vidrio le devuelve es una versión marchita de la niña consentida de las monjitas del colegio San José de Cluny: tantos años atrás, siglos parecen. Sus grandes ojos negros se han apagado, y arrugas como cicatrices le surcan la frente, la barbilla y el canto de los labios. Le consuela pensar que todavía no alcanza el estado de otras presas —esqueletitos encorvados, ancianas de veinte años, estropajos que le temen a su propia sombra—, que llegaron el último agosto como ella, pero de estancias previas en Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück o Treblinka.

Le basta ver a Helena, la chiquilla que duerme con ella, para imaginar los sufrimientos que debieron soportar. A pesar del rumor de ronquidos y lamentaciones de las cuatrocientas mujeres que viven amontonadas en aquella barraca, Madeleine distingue el ronroneo de su respiración, proveniente del extremo opuesto del catre. Debió ser una muñequita antes de caer en manos de los alemanes, pues aún ahora, detrás de ese rostro sucio, ese cabello cortado a cero y ese cuerpo delgaducho, resulta atractiva, alta como es, con aquellos ojos rasgados, aquella nariz recta, aquellas facciones redondeadas. Al comienzo apenas pudieron comunicarse en un entrevero de alemán y francés, pero igual se dio maña para contarle a Madeleine su historia de supervivencia en Varsovia, donde nació y creció.

El ejército alemán había invadido la ciudad cuando aún era una colegiala y, como otros cientos de miles de judíos polacos, su familia fue reubicada tras las paredes de ladrillo del gueto, donde debió soportar epidemias, y atestiguar las muertes de sus parientes y vecinos, primero los más ancianos y endebles, víctimas de aquellas condiciones de vida, y luego los más fuertes, como sus padres y su hermano, acribillados durante la insurrección popular de 1943 contra las fuerzas de ocupación. Como otros sobrevivientes del gueto de Varsovia, su primer destino fue el Lager de Treblinka, al noroeste de Polonia, y llegó a Sachsenhausen luego de una corta escala en Auschwitz-Birkenau. Aquella belleza fue su perdición desde el primer día, cuando los guardias la descubrieron entre la multitud de reclusas que llegaban deportadas desde todos los confines del Tercer Reich. Además de la rutina que deben soportar los demás internos, Helena se ha convertido en el juguete sexual favorito de varios SS, que se la turnan en las cocinas de la enfermería o la “Torre”, durante los descansos o los días de asueto. A cambio tiene un trabajo privilegiado y recibe algunas raciones extra de comida.

La propia Madeleine también está muy maltrecha. No necesita el trozo de vidrio para contemplar el altorrelieve de huesos que sobresalen como astillas de su piel amarillenta y llena de arañazos. La poca comida que los alemanes sirven —un café terroso y una barrita de pan negro por las mañanas, sopas de repollo o nabo sin sustancia para llegar a la noche— no alcanza a llenar el estómago de los prisioneros, ocupados desde que amanece en las labores de mantenimiento del campo, en la reconstrucción de Berlín o en los trabajos de las fábricas adyacentes.

Madeleine descubrió en Sachsenhausen un hambre diferente, más parecido a un estado de ánimo que a una necesidad fisiológica. Cada segundo de encierro —en las barracas, en la formación, mientras se trabaja o descansa, incluso cuando se come— lo invierte pensando en comer. Lo más duro son las tardes de domingo, cuando no hay que trabajar. Luego de terminar la sopa del almuerzo, las presas deambulan por los pasillos del Blöck lamentándose y buscando con qué alimentarse. Es preferible mantener la mente y el cuerpo ocupados, y no tener que soportar esos días de descanso, que pueden volver loco a cualquiera. A Madeleine suele torturarla el recuerdo de las baguettes y quesos, del pot-au-feu, la raclette, los bollos y el vino de Francia, pero también del ají de gallina, la causa criolla y los dulces de membrillo que la Negra Eleodora preparaba en la casa de su familia, en Lima.

Una hilacha de sol aparece por el canto de la ventana y crece como una herida. El alba perla la arboleda que rodea el Lager, la muralla con las torres de vigilancia, la alambrada de espinas y la “Zona Neutral”, esa frontera de cascajo que ningún Häftlinge debe pisar, bajo riesgo de morir ametrallado. También aparecen las siluetas de los Blöcks, ballenas de madera en cuyos estómagos yacen los internos de todas clases: judíos, gitanos, homosexuales, republicanos españoles, soldados rusos, delincuentes comunes. Madeleine ha aprendido a diferenciarlos y a clasicarlos en la enrevesada jerarquía del campo gracias al color de los triángulos cosidos en las solapas de sus chaquetas a rayas. Ella lleva la identificación roja de los presos políticos, con una letra “F” bordada con hilo negro, por su origen francés. Sabe que los criminales usan el color verde; los Testigos de Jehová, el morado; rosa, los homosexuales; marrón, los gitanos; y blanco, los alcohólicos, drogadictos e inadaptados sociales. Los judíos pertenecen a la clase social más baja, y se los distingue por dos triángulos amarillos que se entrecruzan para formar la estrella de David.

Sobre el autor

Raúl Tola (Lima, 1975) después de estudiar Derecho en la Universidad Católica del Perú, se dedicó al periodismo en diversos medios escritos y en la televisión. En 1999 publicó su primera novela titulada Noche de cuervos, que fue adaptada al cine. Le siguieron Heridas privadas (2002) y el libro de relatos Toque de Queda (2008). Su tercera novela, publicada en el 2013, se llamó Flores amarillas.

Sobre el libro

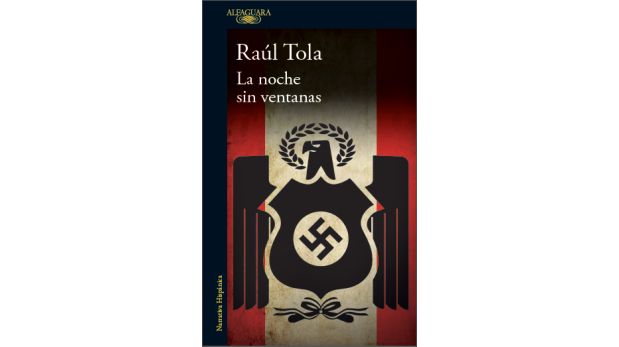

Título: La noche sin ventanas

Autor: Raúl Tola

Editorial: Alfaguara

Páginas: 426

Precio: S/ 59.00

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/77JPBXIMURDWVF5UYTHIYUO3CU.jpg)

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ALUZE2VISFFKFNLWNYRTA7MHAI.jpg)

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/FYGSBLCUA5GEDEUUWSGENF4SOI.jpg)

:quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/nwRMKUey/poster.jpg)