El oscuro legado de Nagasaki

En 1985, cuando la población de Nagasaki, en Japón, se disponía a conmemorar un año más de su tragedia, al otro lado del Pacífico, en Estados Unidos, Paul Bregman, uno de los hombres que participó en el lanzamiento de la bomba de plutonio, se quitaba la vida. El agobiado veterano de guerra se ahorcó el 5 de agosto, consumando su promesa de abandonar este mundo al cumplirse 40 años del segundo holocausto atómico.

Al caer el primer proyectil atómico sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, Japón estaba en retirada, militarmente acorralado y apelando a los kamikazes como medida desesperada. La devastación, sin embargo, no convenció a sus líderes de capitular. Entonces el mandatario estadounidense Harry Truman consideró necesaria otra embestida nuclear sobre tierras niponas.

Aquel 9 de agosto, bajo la penumbra de la madrugada, la superfortaleza B-29 Bock’s Car, junto a otros dos aviones de observación, partió desde la base aérea de Tinian, en las Islas Marianas, llevando en su vientre a “Fat man”, el artefacto atómico de 4.535 kilos de peso, al mando del piloto de 25 años Charles W. Sweeney. Estos mastodontes del aire enrumbaron hacia Kokura, no obstante, al volar sobre su geografía se percataron que una densa neblina cubría su objetivo. Entonces los aviones giraron hacia la siguiente alternativa: Nagasaki.

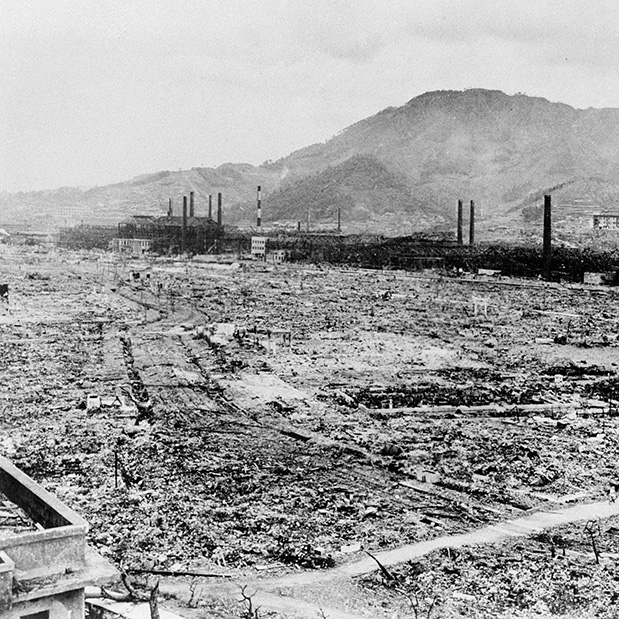

Ese jueves los habitantes de esta ciudad portuaria, ubicada en la costa sudoeste del Japón, cumplían con sus tareas cotidianas: los niños estudiaban en las escuelas, las mujeres laboraban en sus casas y la mayoría de hombres trabajaba en las fábricas. Nagasaki era un corazón industrial nipón, formado por fundiciones de acero, ensambladoras de aviones y plantas de energía eléctrica, pertenecientes en su mayoría a la organización Mitsubishi.

Al divisar la ciudad, Sweeny observó un colchón de nubes que ocultaba el objetivo, pero persistió en buscar el resquicio que permitiera hacer blanco en el lugar predeterminado. Y así fue, un claro se abrió en medio de la nubosidad, y el gigantesco bombardero soltó el letal artefacto de 3.25 m. de largo y 1.52 m. de diámetro.

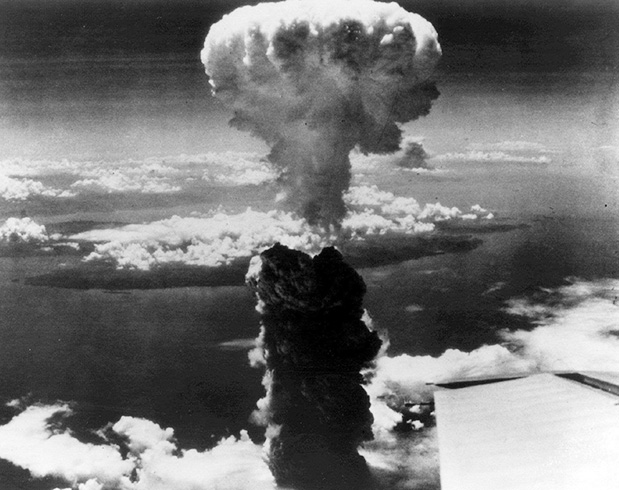

Con la bomba en picada, los tripulantes de las fortalezas volantes, premunidos de anteojos especiales, emprendieron la huida para evitar la onda expansiva. A los cincuenta segundos de iniciar su descenso, cuando se encontraba a una altura de 535 metros, la bomba de plutonio detonó. Era las 11:02 de la mañana y miles de habitantes de Nagasaki se pulverizaron bajo una temperatura que alcanzó los 4.000 grados centígrados. La explosión tuvo una potencia de 22 kilotones, equivalentes a 22.000 toneladas de TNT (trinitrotolueno), el doble de energía que la bomba de Hiroshima, compuesta de uranio.

Visiones de la tragedia

“La segunda bomba atómica lanzada contra el Japón ha borrado del mapa, literalmente, a Nagasaki”, tituló El Comercio la mañana del viernes 10 de agosto. A los pocos minutos de culminada la misión se establecieron los primeros contactos radiales: “La tripulación de la superfortaleza que arrojó la bomba atómica sobre Nagasaki informó al Comandante de las fuerzas aéreas estratégicas, General Spaatz, que los resultados habían sido buenos”, apuntaba el cable.

“Un aviador estadounidense, que se encontraba a 400 km. del lugar de la explosión, dijo haber visto que una especie de bola, de color anaranjado, había sido lanzada hasta una altura de 8 mil pies, siguiendo luego una densa humareda que se elevó a los 20 mil pies”, describía otra nota periodística.

“Empezó como una bocanada de humo blanco, que se hinchó y aumentó hasta alcanzar la forma de un hongo, y de repente su interior se iluminó. Fue aterrador, como si las nubes se hubieran incendiado”, narró el suboficial neozelandés James MacIntosh, según cuenta en su libro Nagasaki el periodista estadounidense George Weller. MacIntosh se encontraba en el campo de prisioneros de Omuta, 65 kilómetros al norte del impacto.

Tsutomu Yamaguchi, uno de los sobrevivientes de la explosión, laboraba en el arsenal Mitsubishi, a un kilómetro de distancia del epicentro: “Un fogonazo azulado y blanco apareció en mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté estaba dentro del refugio”.

Con quemaduras en la cabeza y en el torso, fue trasladado a un hospital donde le curaron las heridas. Días después sintió miles de punzadas en el cuerpo y una enfermera se acercó a atenderlo: “Al quitar los vendajes y las gasas cayeron sobre la cama cientos de gusanos blancos. Comencé a llorar de inmediato”. Tres días antes Yamaguchi ya había sido testigo y víctima de la primera bomba en Hiroshima.

De los 240.000 habitantes (aproximadamente la población de Pasco) se calcula que 75.000 murieron al instante, lo que equivale a todos los habitantes del distrito de Bellavista, en el Callao. La topografía de Nagasaki, no obstante, contribuyó a que el número de víctimas fuese menor que en Hiroshima, y ayudó a menguar los efectos destructivos de la explosión.

El imperio nipón, herido en su orgullo, lanzó un escalofriante comunicado radial desde Singapur: “Japón amenaza usar un arma similar a la bomba atómica contra la fuerza armada de Estados Unidos”, publicó El Comercio el 10 de agosto. El cable decía que “Japón está completamente al tanto del verdadero aspecto de la energía atómica y que la usaría al máximo contra el personal militar de los Estados Unidos”.

Pero tal amenaza jamás se cumplió, no hubo una reacción en cadena y, finalmente, el devastador resultado del ataque llevó al emperador japonés a aceptar las exigencias de rendición que se habían hecho desde finales de julio.

Al cumplirse 60 años de la catástrofe, en el 2005, el entonces alcalde de la ciudad Itcho Ito afirmó que “la segunda bomba atómica fue injustificable”. Ese año la lista de fallecidos como consecuencia de los efectos de la explosión se incrementó en 2.784 personas, lo que llevó la cifra total de víctimas a 137,339.

Huellas de la devastación

El difunto Bregman fue rehén de una terrible depresión hasta el momento de suicidarse, algo que sus familiares comentaron luego de su desaparición. Y es que este es un tema de consciencia, que despertó cuestionamientos incluso entre los participantes del Proyecto Manhattan (fabricación de las bombas), que estuvo a cargo del físico estadounidense Robert Oppenheimer.

En 1946, cuando Truman conversó con Oppenheimer, éste le confesó: “me siento como si tuviera sangre en las manos”. “No se preocupe, se le quitará lavándoselas”, contestó el presidente estadounidense, según relata su biógrafo Merle Miller.

Bregman no es el primer veterano de guerra que adopta una decisión extrema, y tampoco será el último. Un veinte por ciento de los 30.000 suicidios que se producen en los Estados Unidos corresponden a veteranos de guerra, según datos del departamento de Asuntos de Veteranos difundidos el 2010.

El 4 de enero del 2010 Tsutomu Yamaguchi, testigo histórico de las dos bombas atómicas arrojadas sobre Japón en 1945, activista antinuclear y autor del libro “La vida regalada”, nos dejó llevándose en la piel las huellas de tan infausto episodio.

Cuando este célebre “hibakusha” –término japonés que designa a los sobrevivientes de las bombas atómicas- se encontró con la muerte, albergaba aún una obsesión infinita por vivir. Por el contrario, cuando el atormentado Bregman abandonó este mundo, había transcurrido gran parte de su vida con una obsesión infinita por morir.

(Miguel García Medina)

Fotos: Agencias

Amigos, los invitamos a seguirnos en nuestro fan page: Huellas Digitales y en nuestra cuenta de Twitter @Huellas_ECpe

:quality(75)/2.blogs.elcomercio.pe/service/img/huellasdigitales/autor.jpg)