ENRIQUE PLANAS

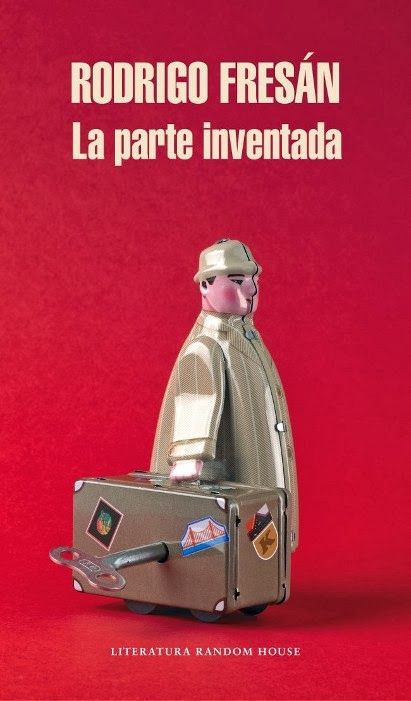

El escritor lleva de la mano a su hijo de cuatro años al colegio. Pasan frente a la vitrina de una papelería y el pequeño descubre un pequeño juguete de cuerda: un hombre de latón enfundado con un largo abrigo, llevando una maleta en la mano. “Ese juguete es la portada de tu próximo libro papá”, le dijo.

Eso fue hace tres años. Entonces el argentino Rodrigo Fresán llevaba escritas 400 páginas de niebla. “Lo cual es bastante angustiante”, dice. El escritor miró el juguete en la vitrina y recordó las portadas que diseñaba Daniel Gil para los libros de bolsillo de Alianza Editorial, Libros en los que había descubierto, muy joven, a Borges o a Cortázar. Luego de comprarlo, su hijo le tiró de la manga y añadió: “Papá, también puede ser el protagonista de tu libro”.

“¡Ya no jodas Daniel, no te pases de listo!”, le respondió Fresán antes de traspasar con él las puertas del colegio. Pero al volver a casa, al sentarse al escritorio y enfrentarse al pánico de la pantalla en blanco, se dijo: ¿Por qué no? El autor de “la parte inventada”, libro que presentó en el Festival de la Palabra que se lleva a cabo en el Centro Cultural PUCP, lo recuerda: “Hice un par de operaciones cautas, inserté algunas cosas aquí y allá, y el libro se organizó milagrosamente. La novela no se hubiera escrito sin mi hijo”, confiesa. Por cierto, otro problema ha surgido: el pequeño Daniel ya tiene listas las diez próximas portadas para sus próximos diez libros. “Es un poco optimista de su parte”, advierte Fresán.

“La parte inventada” es tu novela más autobiográfica, hay quien dice que se trata de un libro que resume toda tu obra…

En la faja del libro la editorial puso una frase que me dejó aterrorizado. Decía: “Rodrigo Fresán ha escrito la novela total”. Lo que me pareció una afirmación bastante arriesgada. Pensé buscar, ejemplar por ejemplar, y agregar a lápiz algo como “Rodrigo Fresán ha escrito la novela total de Rodrigo Fresán”. En ese sentido creo que el libro tiene una intención sumatoria, resumen de lo publicado, cierre de ciclo… no lo sé. Pasa en limpio una serie de cosas, asienta una serie de obsesiones, de preocupaciones, de placeres también. Si arqueólogos del futuro encontraran este libro, ayudaría bastante a saber quién soy yo. Dejando claro que el protagonista de la novela no soy yo, y que muchas de sus preocupaciones, si bien son mías, están con el volumen subido al máximo.

Enrique Vila Matas ha dicho de tu libro “Fresán maniobra como si nada hubiera colapsado en el mundo editorial, escribe como en los viejos tiempos”.

No quiero que se crea que lo hago como una especie de declaración de fe. Lo que pasa es que no puedo escribir de otro modo. Si yo supiera realmente que tengo el poder y el talento para escribir en cinco meses un bestseller planetario que me permitiera vivir cómodamente el resto de mi vida, como una de esas buenas novelas de Stephen King, lo haría. Pero no puedo. Es lo que me sale.

La desmesura define tus libros. ¿Tiene que ver en ello tu fascinación por “En Busca del tiempo perdido”?

De entrada, siempre fui más maximalista que minimalista. La lectura de Proust de “En busca del tiempo perdido” para mí fue un momento fundamental de mi vida como lector y escritor. Nada volvió a ser lo mismo después de eso. Como el monolito de “2001. Odisea en el espacio”. Sientes la tristeza de saber que nunca vas a llegar a eso, pero también la alegría de saber que alguien si llegó. Y sobre la cosa desmesurada: yo siempre desconfío del realismo sucio, del minimalismo, incluso puedo reconocer el talento de Hemingway y el de Chejov, pero no me interesa más que lo otro.

Me gusta cómo en el libro refutas la teoría del iceberg de Hemingway, aquella que dice que un cuento debe dejar a la vista el 10% de la historia total. Tú propones la “teoría del glaciar”, es decir, que haya mucho hielo abajo, pero también arriba.

Sí, es uno de mis contados aciertos teóricos (Ríe). Por el que seré recordado. De todas maneras es una especie de parodia. Yo desconfío mucho de los escritores que proponen decálogos, leyes, manuales que señalan el camino. Nadie tiene la última palabra.

EL REALISMO ES POCO REALISTA

En el Perú tenemos una tradición realista demasiado influyente, a diferencia de la tradición literaria argentina y delos escritores tu santoral privado…

Me parece que está muy bien la obra de Vargas Llosa, aquí todavía se están preguntando en qué momento se jodió el Perú. ¡En Argentina lo sabemos cuándo se jodió nuestro país desde el primer día! (ríe) No tenemos que escribir una gran novela latinoamericana para investigarlo. Lo cierto es que en la literatura argentina todos somos freaks. Borges, Aira, Alan Pauls, Piglia, Fogwill, y de la tradición rioplatense Onetti, Macedonio Fernández o Felixberto Hernández. Después de mucho tiempo, hace tres semanas estuve en Buenos Aires en calidad de escritor y vi una especie de coqueteo con el realismo social crónico, algo que me pareció una especie de “vanguardia” en Argentina (ríe). Lo cierto es que en Argentina no hubo ni siquiera la idea de hacer la gran novela latinoamericana. Todas las grandes novelas argentinas son bastante extrañas, desarticuladas, atomizadas, centrifugadas. Tiene una cosa que a mí me enorgullece mucho: no hay pudores frente al tema del género. Probablemente lo que hace grande a la literatura es que es la única apoyada sobre lo fantástico. No hay ninguna otra literatura en el mundo que lo sea, en toda la historia de la humanidad, me atrevería a decir.

Por el contrario, salvo excepciones, en el Perú los escritores le temen mucho a ser freak. Tenemos miedo de salir del registro realista.

Eso también lo ves en Chile o en México, donde incluso la profesión de escritor tenía una cierta respetabilidad. Puedes ser agregado cultural o embajador. En argentina eso no se da jamás. De hecho, creo que un escritor con un cargo político es que está acabado como escritor, mientras en otros lados es como un premio, la continuación de una carrera. Además el escritor es maestro y doctor.

En “La parte inventada” propones, para enfrentar al realismo mágico, el “irrealismo lógico”. ¿Crees que hay que enfrentar al realismo, proponer nuevas estéticas?

Son cosas que yo digo con bastante ligereza. No me atribuyas cosas que no me gusta atribuirle a otros. No tengo nada contra el realismo mágico. En mis libros hay enormes vacas verdes que vuelan y cantidad de elementos que alguien, un poco despistado, podría creer una extensión del realismo mágico o un homenaje. Lo que pasa es que, para mí, la gran literatura del realismo absoluto fue hecha en el siglo XIX, cuando la novela era un vehículo de aprendizaje, donde no había estímulos audiovisuales. Al mismo tiempo, pienso que no hay nada más irreal que el realismo. Para mí Madame Bovary, una de las grandes cumbres del realismo, es completamente artificiosa.

En el arte no existe el progreso, pero cuando hay momento que vemos el mundo distinto, del modernismo al posmodernismo y de allí al pos posmodernismo, ¿Los escritores deberían ponerse al día?

No. Los escritores tienen que hacer lo que se les venga en gana. Con la única exigencia de que sea lo mejor posible. John Banville dice que la única obligación que tiene él es escribir obras maestras. Eso no significaba que fuera a conseguirlo, pero sí tenía la obligación de intentarlo. No hay mucho más que eso. O no debería haberlo. Claro, la literatura tiene una cantidad de circuitos, ceremonias, genuflexiones, atajos, estrategias, etc. Pero como siempre fui muy malo socialmente, es un problema que no tengo.

VOZ DE UNA GENERACIÓN

Cuando publicaste en 1991 “Historia Argentina” se te consideró el escritor de tu generación. ¿Es demasiada responsabilidad?

Ser escritor generacional no es sano. Cuando salió “Historia argentina”, mi primer libro, se me dio absolutamente todo para que me convirtiera en el escritor de mi generación. Consciente o inconscientemente, y contra la alegría de mi editor, mi segunda novela no fue la segunda parte de “Historia argentina” sino “Vidas de santos”, un libro completamente deforme, muchísimo menos exitoso, que le quitó a todo el mundo las ganas de postularme como escritor de su generación. En cualquier caso, para mi “Historia argentina”, ha superado su momento. Yo no reniego de él en absoluto. Es como un hijo tuyo que se fue joven de casa.

Buena parte de tu obra está inserta en lo que suele llamarse “Realismo sicológico”. Sin embargo, francamente, no sé cómo llamar un libro como “La parte inventada”.

Supongo que eso es bueno. Soy un gran defensor de la dificultad de etiquetar algo. Vivimos en un momento demasiado etiquetado y etiquetable. El libro tiene un poco de denuncia de la cultura informática y las redes sociales. Me parece bueno que las cosas cuesten un poco. En esta consagración de la velocidad, me parece que la gente termina haciendo las cosas muy a la ligera y rápido. Los plazos se han visto drásticamente reducidos y eso no es bueno.

Has dicho que escribiste este libro porque te molestaba que te preguntaran siempre de dónde vienen las ideas de tus libros. ¿En verdad te jode tanto?

No, no me jode tanto, pero me gustaría que me pregunten otras cosas también. Es la pregunta obvia. Toda esta especie de cultura de pulgar hiperdesarrollado, en el que la gente se queda con lo primero que se le ocurre, nunca pasa a la segunda o a la tercera idea. Todo debe tener una calidad aforística. Creo que los grandes aforismos salen del corpus de obras importantes. Shakespeare está lleno de aforismos, pero no porque se puso a escribir aforismos.

Tú propones una pregunta más inteligente: Cómo es que uno puede volverse escritor. Pero no es también esta pregunta un lugar común.

Sí, lo que sucede es que la literatura sigue teniendo mucho de misterioso. En ese sentido, yo respeto la intriga de la gente. La práctica de la literatura es una versión híper sofisticada del acto de contar historias, pero todo el mundo lo hace. Todas las madres le cuentan cuentos a sus hijos, todos los hijos piensan como seguirá el cuento o se les ocurrió un final mejor, o se emocionan frente a lo que hace el héroe, o se descubren sorprendidos de que estaban de parte del villano y no de la princesa. ¡En la infancia todos somos escritores! La del escritor es una vocación infantil. En mi caso particular, soy producto de un matrimonio de intelectuales en los años 60 en Buenos Aires y recibí una cantidad un poco insalubre de ciertas radiaciones.

A propósito, me conmovió mucho la soledad de tu alter ego niño en la novela. Hay una imagen clave: El niño se ahoga en la orilla del mar mientras los padres a punto de divorciarse discute en la arena.

Sí, pero recuerda que el libro se llama “La parte inventada” después de todo. Eso no quita de que no haya estado a punto de ahogarme mientras tenia a mis padres discutiendo. Así que corramos un tupido velo sobre esa escena. Pero mucha gente lee esa parte y le da una especie de angustia. Sin embargo, puedo decir que jamás me sentí solo en mi infancia. Al contrario, me sentía perfectamente acompañado. Tal vez mis padres para paliar una serie de carencias, se preocupaban de que no me faltasen los libros. Ahora que tengo 50 años y la verdad que no me quejo. Mi fantasía infantil fue siempre ser escritor.

Para Vargas Llosa, el escritor es un mentiroso. Javier María, con contra, decía que escribir es inventar. Entre mentir e inventar, supongo que te quedas con la segunda opción.

No creo que sean dos polaridades. Hay una frase de John Updike que me gusta mucho: “escribir es traer al mundo algo que no estaba”. Si eso que traes al mundo es mentiroso, inventivo u honesto, lo cierto es que traes al mundo algo que seguirá presente cuando tú ya no estés. Por más que mi nombre sea arrastrado por los cientos de la literatura como el de tantos otros, en algún lugar, de tanto en tanto, va a aparecer un libro mío en manos y ojos indicados.

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QRDJU4BIN5BI5A5LLJUPBO4EVQ.jpg)