Este es un texto pesimista. Un texto que quizá no convenga leer un día como hoy, en medio de los preparativos para celebrar el nuevo año y renovar promesas que seguramente incumpliremos.

Se ha hablado tanto de ‘reconciliación’ este último año que la palabra ya ha empezado a sonar hueca. Otras palabras han corrido esa penosa suerte. Pienso, por ejemplo, en ‘honradez’, ‘esperanza’ o ‘moral’, palabras que hoy por hoy son un puñado de sílabas vacías, que ya no significa nada.

Es riesgoso invocar tantas veces la reconciliación en un país que nunca estuvo del todo conciliado. Ni antes de la independencia ni después. Ni durante la Guerra con Chile ni en la Era del Guano ni en la Vuelta a la Democracia ni en el Año del Mundial. En los casi 200 agitados años que lleva el Perú como república, lo único constante entre sus habitantes ha sido la discordia. Monárquicos versus republicanos, liberales versus conservadores, civiles versus militares y, más recientemente, derechistas versus izquierdistas en todos sus matices; controversias que además han tenido que convivir con permanentes rebeliones, levantamientos, pugnas sociales, golpes de Estado, derrocamientos, guerras internas, luchas populares y escaramuzas varias.

No es disparatado sospechar por eso que lo verdaderamente consustancial a nuestra identidad sea el desacuerdo más que la unión. Nos reconocemos como pares en la derrota y el despecho, no en la victoria y la armonía. En el sufrimiento antes que en el gozo; en la mala hora antes que en la buena racha. Y añoramos tanto el conflicto que cada vez que el suelo tiende a emparejarse saboteamos el avance hasta recuperar el desnivel.

A ese ancestral talante contradictorio hay que añadir, cómo no, la cuota de fatalidad que desde hace siglos se cierne sobre este territorio con especial ahínco. Solo este año hemos tenido ilustrativas pruebas de lo que puede ocurrir cuando la mala suerte se cruza con la congénita vocación de un pueblo por el desastre: el año arrancó con un incremento del PBI, pero luego se inundó el norte; clasificamos a Rusia 2018, pero luego perdimos al capitán; recuperamos a Paolo, pero luego estuvimos a punto de ver caer al presidente; mantuvimos al presidente, pero luego fue indultado ilegalmente el ex dictador; luego el ex dictador pidió disculpas pero sin admitir sus delitos y así sucesivamente. En el Perú, cada alegría viene con su estocada. No hay plenitud posible en la transitoria felicidad del peruano. La felicidad peruana no se satisface a sí misma: necesita de la duda, de la culpa, del conflicto.

Si al menos las peleas que nos abocan consistieran en intercambios de argumentos, o siquiera de bromas, uno las encajaría mejor. Pero ya ni eso hay. La pelea rastrera se ha generalizado tanto que la fuga humorística, antes discursiva y caudalosa, se ha visto reducida a un meme veloz o una viñeta inspirada, pero ya el humor textual ha muerto. Antes nos reíamos para no llorar, o para no pensar, pero lográbamos hacer de cada tragedia una comedia de situaciones. En vez de eso, ahora lidiamos con la tragedia mentándole la madre al otro, descalificándolo, lapidándolo con insultos.

Hace días nada más di en Twitter una opinión sobre el indulto a Fujimori y en menos de 15 minutos había recibido un gratuito rosario de invectivas que iban desde ‘caviar de mierda’ hasta ‘maricón hijo de puta’, pasando por el inapelable ‘calla, huevón’.

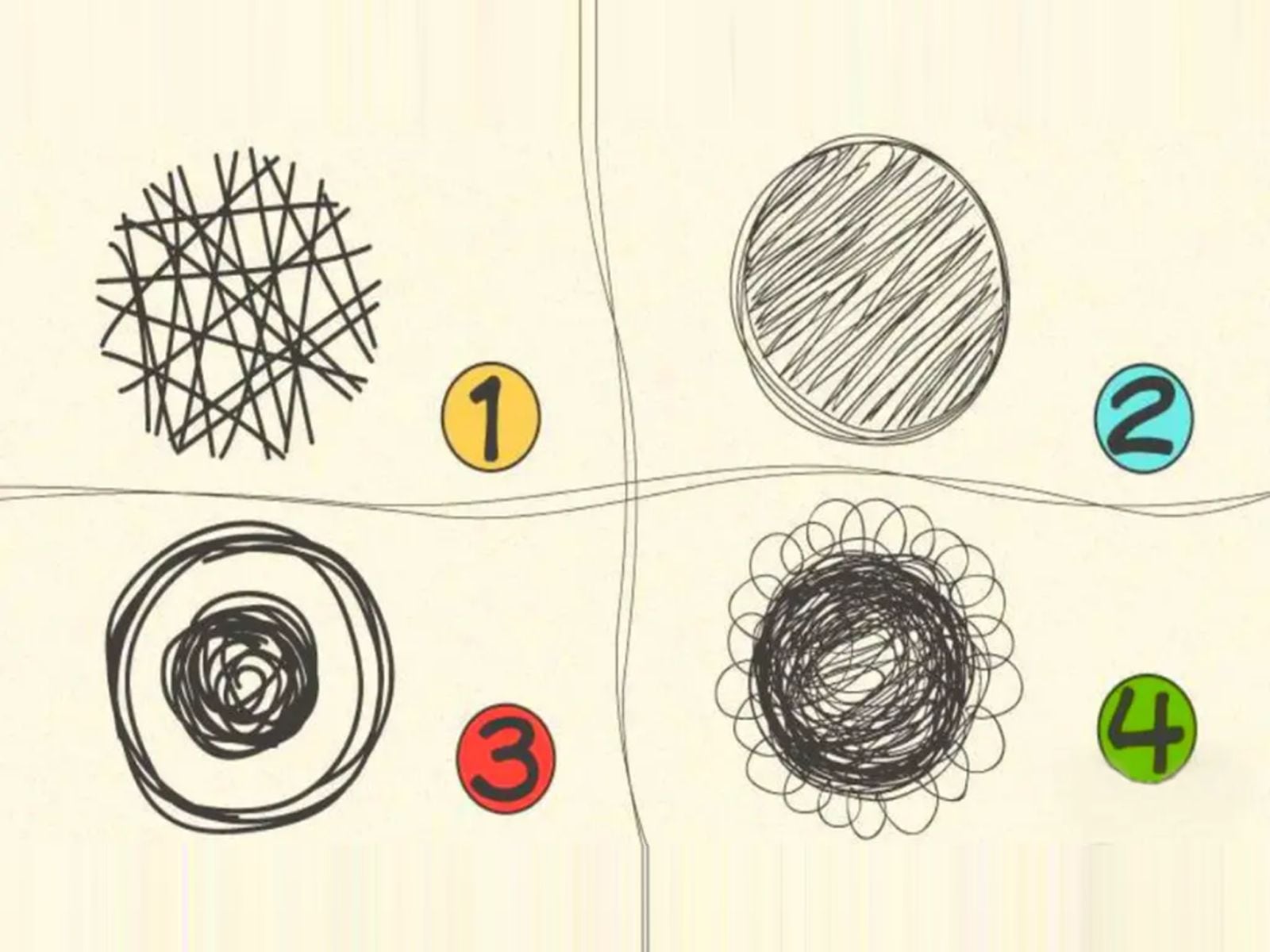

Si a la tradición divisionista anterior al proceso de independencia –que tiene antecedentes incluso en el surgimiento de la cultura incaica–, le sumamos el aislamiento contemporáneo que imponen las redes, donde todos hablan pero casi nadie escucha, lo que tenemos es un país hecho de ruidos. Ruidos que son agravios, intolerancia, prejuicios, opiniones innegociables, susceptibilidad extrema y heridas sin curar. Es decir, un país sin conciliación ni reconciliación posibles. Un país que hace tiempo dejó de comunicarse. O que tal vez nunca aprendió a dialogar.

Esta columna fue publicada el 30 de diciembre del 2017 en la revista Somos.

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ONLE2KEAZ5EFNB74OILSN2XZMM.jpg)